Следы древней жизни: что прочитали в берестяных грамотах, найденных в 2023 году

В Средние века на Руси и в некоторых других странах на бересте специальными палочками люди писали друг другу личные записки, составляли торговые договоры и вели делопроизводство. Ими же учились писать дети. И сейчас это просто кладезь информации о жизни прошлых веков.

Вообще береста быстро разрушается, но в Великом Новгороде сложились уникальные условия для ее сохранения: достаточно влажный грунт с отсутствием доступа кислорода не позволяет бактериям уничтожить дерево.

По этой причине раскопки именно в этом регионе дают такое количество уникального материала о жизни Древней Руси.

Так, например, мы узнаем, например, об очень высоком уровне грамотности и относительно свободном положении женщины.

Есть другая проблема — после использования берестяные грамоты обычно разрывали и выбрасывали, поэтому чаще всего ученым достаются лишь обрывки.

20 ноября доктор филологических наук, академик РАН, главный научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, главный научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований ВШЭ Алексей Алексеевич Гиппиус прочел традиционную открытую лекцию, посвященную расшифровке текстов берестяных грамот, найденных в этом году.

Раскопки 2023 года дали неплохой урожай. В Великом Новгороде было найдено 15 берестяных грамот, в Старой Руссе — 4. Берестяные грамоты нумеруются по порядку их обнаружения на территории каждого города, в лекции они были сгруппированы по месту, где были найдены.

На берестяных грамотах писали без пробелов. В этом материале тексты переведены на современный язык (за некоторым исключением), знаки препинания поставлены для упрощения понимания. Предположение ученых о том, что могло быть написано, — в квадратных скобках.

Великий Новгород

Троицкий раскоп (вторая половина XIV века)

Речь идет о некоей жене Пантелея Осипова. Скорее всего, это был список имен — такие часто находят в раскопках. Может быть, список свидетелей судебного заседания или заключения сделки, точнее сказать сложно.

Эта грамота довольно примечательна: в ней впервые было упомянуто слово «бояре». Представители этого сословия играли колоссальную роль в жизни средневекового Великого Новгорода, но именно это слово писать было незачем — людей просто называли по именам.

Скорее всего, это обрывок судебного документа. «Ни вязан, ни бит был» — это устоявшаяся формула отрицания обвинения или говорящая об отсутствии судимости.

«Доряд» — завершение процедуры, «еду ныне в город» — возможно, обращение в суд более высшей инстанции, такие существовали.

Можно предположить, что на бересте было записано что-то вроде протокола, тем более, что это самая верхняя часть листа — остаток второй страницы, и написан текст довольно официальным стилем. Подобные документы в более полном виде и на других материалах встречались: запись того, что говорили разные люди в ходе судебного заседания. То есть, в данном случае, один человек отрицает свою вину и говорит, что он благонадежный, ни разу не судимый, а другой собирается поехать «в город» и завершить дело там.

Еще интересно, что эта и предыдущая грамоты написаны одним почерком — скорее всего, профессиональным писцом.

Это обрывок, конец документа. Скорее всего, список «послухов» — свидетелей. Интересно, что фамилия, которая нам более привычна как «Иванов», здесь написана именно таким образом. Видимо, просто производное от имени Ваня.

Раскоп на ул. Другонова (конец XIV-начало XV веков)

Скорее всего, грамота сохранилась почти полностью, только пока не получилось расшифровать, о чем же должен был позаботиться Петр.

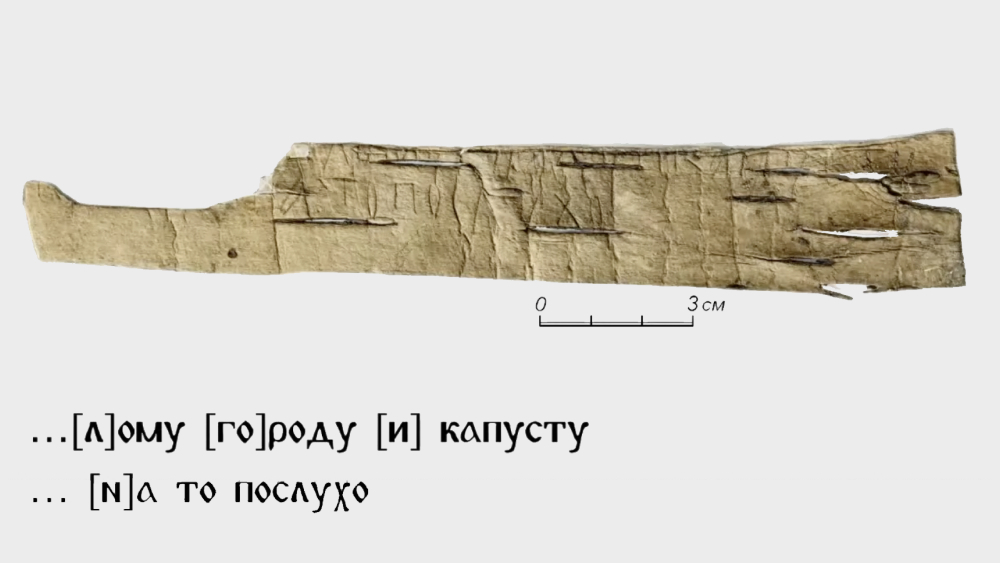

Это первая в истории берестяная грамота с упоминанием капусты. Купчие на «гряды капусты» с подписями свидетелей известны на других материалах. Скорее всего, и это окончание такого документа.

Раскоп на ул. Борькова

Концовка — это, вероятно, «наклады тебе». Наклады — проценты. Перед заключением сделки было принято выезжать на место и осматривать предмет договора лично — похожий документ сохранился. Так что, скорее всего, и это записка с обсуждением сделки.

Речь, скорее всего идет о переходе зависимых крестьян от одного господина к другому. Крестьяне, от имени которых писал Андрей, просят купить их, уверяя, что деньги будут вложены не зря.

Грамота написана уверенным красивым почерком профессионального писца. Здесь перечисляются названия населенных пунктов и территорий вверх по реке Сясь, которая течет недалеко от Великого Новгорода, они встречаются еще на картах XIX века. Вожане — представители местного финно-угорского племени водь. Территории, обозначенные в списке, совсем неодинаковые по площади.

В средневековой новгородской земле население было организовано в «десятки». В частности, для упрощения сбора налогов. По всей вероятности, список показывает территорию каждого такого «десятка» с разной плотностью населения.

Четверка — мера веса в средневековом Новгороде, четыре четверки составляли коробье.

На первый взгляд, это обычный документ, описывающий сбор податей. Однако он уникален — это самая поздняя берестяная грамота за всю историю раскопок. Документ датируется началом XVI века. Берестяных грамот XVI века до этого вообще ни разу не было найдено — или из-за того, что они вышли из употребления, или из-за того, что новгородский грунт в более высоких слоях другой и береста не сохраняется. Эта грамота датирована достаточно надежно по слою и монете, которая лежала рядом.

Береста с одним словом и, по-видимому, оторванной петелькой. Это был ярлычок, указывающий что некий предмет принадлежал какому-то Петру.

Досланьский раскоп

Грамота примечательна тем, что этого Демьяна Яковлевича филологи уже встречали: в другом судебном документе того же времени его имя фигурировало в качестве «послуха» — свидетеля. Видимо, это был своего рода профессиональный свидетель.

Скотники и помужники — очень древняя официально-деловая формулировка. Она означает примерно «собиратели дани, податей», эдакая правящая верхушка. Формула идет с домонгольских времен, когда слово «скот» означало «деньги», а свободное податное население называли «мужами».

Есть текст чуть более раннего времени (примерно 1335-1348 годы), где «скотники и помужники» Толвуйской земли (село Толвуйское до сих пор существует в Карелии, тогда эти земли принадлежали Новгороду) жертвуют острова Палеостровскому монастырю. Среди этих владетельных людей упоминается, в частности и «Иев Олфромеев с детьми». Видимо, в том числе его детям и адресовано письмо.

А в нем объясняется, что гонец, который привозит дань, не приехал, потому что у данников ничего нет и платить нечем.

Иоанновский раскоп

Жалоба на незаконные поборы — не такая уж редкость среди берестяных грамот. Любопытно обращение к женщине, скорее всего это вдова высокого положения и большой власти. Затем автор записки, видимо, подумав, решил приписать имена ее детей. Труха — сокращенное от имени Трифон. Брод/Броды — очень распространенное название сел и деревень новгородского региона.

Здесь примечательны имена. Анна, Андрей, Александр — имена представителей привилегированных сословий, они не употребляются в уменьшительном виде. Труха, Онуфрийка, Кондратка — имена крестьян как бы специально чуть уничижительны. Степан — тоже имя «престижное», но здесь в уменьшительной форме, он как бы «посередине».

Самая древняя по датировке и самая новая по времени нахождения из Новгорода берестяная грамота в этом году — ее извлекли из раскопа буквально неделю назад.

По всей вероятности, это письмо к торговцу, сообщающее, что идет большая партия товара и что надо успеть продать имеющийся по высокой цене, пока цена не упала. Что такое «шиду», пока не ясно. Было имя собственное Шид, но также и слово «шида» — «шелк».

Старая Русса (XII век)

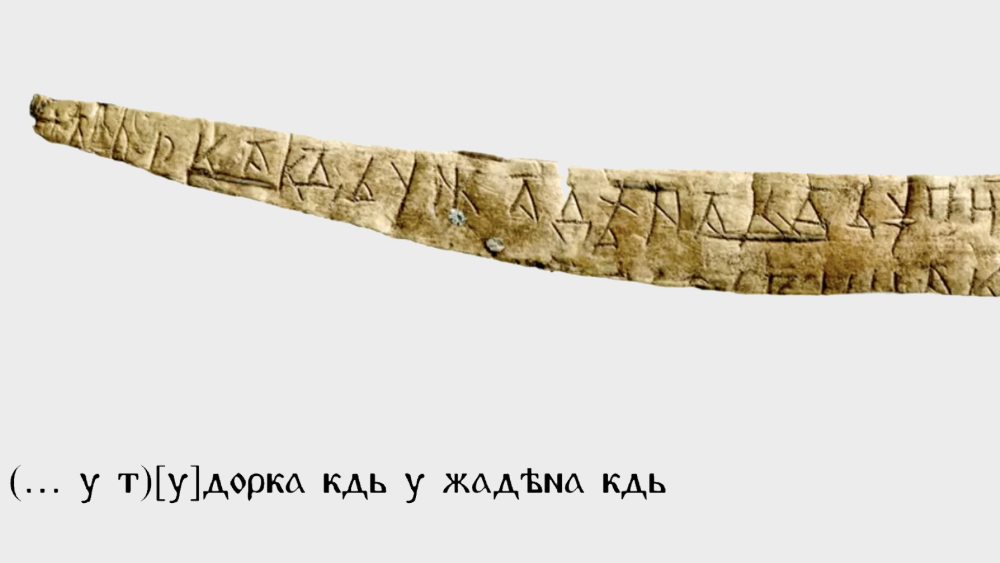

Список уплаты налогов. Кадь — мера объема в Древней Руси, слово, родственное слову «кадка». Тудор — новгородский вариант имени Федор, Пиров — скорее всего, сокращенное от имени Пирогост.

Грамота привлекает внимание необычным, даже эксцентричным почерком: «хвостик» у буквы У настолько длинный, что пронзает две нижние строки.

Крута — у этого слова несколько значений: снаряжение; оклад иконы; но основное — приданое. Ранее была найдена лучше сохранившаяся грамота, где говорилось о том, что при разводе муж обидел жену — не дал ей приданого. Возможно, в этой новой грамоте речь идет о том же самом, но пока это лишь предположение.

Текст: Елена Маслова

Неизвестные гигантские сооружения бронзового века обнаружены в центре Европы

Археологи из Университетского колледжа Дублина (Ирландия) в сотрудничестве с коллегами из Сербии и Словении обнаружили в Европе ранее неизвестные гигантские цитадели. Им около 3500 лет. Ученые считают, что как раз по этому примеру позже были построены крепости — крупнейшие из известных в бронзовом веке. Сообщение об этом опубликовано на сайте Университетского колледжа Дублина.

Ученые объединили спутниковые снимки и данные аэрофотосъемки, чтобы получить карту Среднедунайской низменности в доисторический период, и обнаружили около 100 гигантских, по меркам бронзового века, объектов вдоль реки Тисы — самого длинного притока Дуная.

Почти все они расположены на расстоянии примерно 5 км от существующих поселений. На снимках видны защитные укрепления, а внутри можно различить структуру поселений и даже отдельные дома. Наличие культурного слоя в этих местах и ряд гипотез ученые подтвердили позднее в ходе полевых раскопок.

«Открытием стало, что огромные объекты в долине Тисы не существовали отдельно друг от друга, а были построены тесно связанными и взаимозависимыми общинами. На пике развития этого общества здесь должны были жить десятки тысяч людей. Однако, это не было сытое мирное время, ведь как раз тогда появились новые способы ведения войны. Масштаб памятников этого, сейчас открытого, сообщества указывает на то, что оно имело вес на европейской арене, а благодаря силе оружия и таким оборонительным сооружениям могло защитить свои земли», — говорит доцент Университетского колледжа Дублина Барри Моллой.

Гигантские укрепленные города появились вдоль реки Тисы в то время, когда южнее и восточнее были в расцвете великие цивилизации хеттов, микенцев и египтян. Подавляющее большинство открытых сейчас поселений было основано между 1600 и 1450 годами до нашей эры, и практически все они около 1200 года до нашей эры были разрушены и заброшены.

Но для Европы именно это новое общество стало первооткрывателем и законодателем «мод» в фортификации. По их примеру, считают исследователи, построены другие, открытые ранее, поселения: к примеру, Градиште Идош (Сербия), Чанадпалота-Фельдвар (Венгрия) или Корнешти-Яркури (Румыния), окруженный рвом длиной 33 км и превосходящий размером все известные современные ему цитадели.